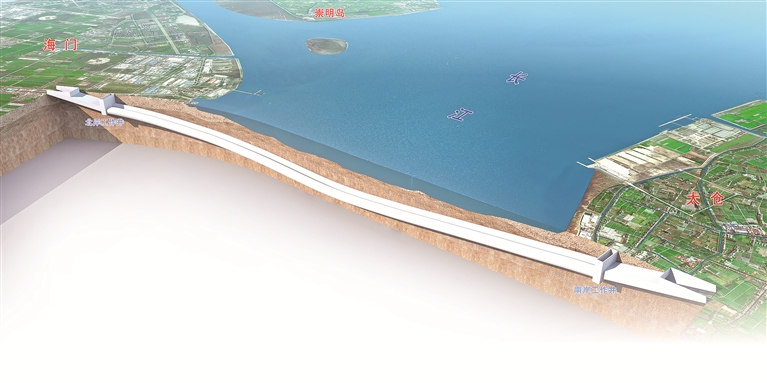

隧道纵剖面示意图。

“每一条新的交通线路,都承载人民幸福梦想”。党的十八大以来,习近平总书记亲自擘画、亲自部署、亲自推动交通强国战略实施,赋予交通当好中国式现代化开路先锋的战略定位。我国交通运输事业取得了历史性成就,综合交通运输体系建设实现了突破性进展,“6轴7廊8通道”国家综合立体交通网主骨架建成率超过90%,“人享其行、物畅其流”的美好愿景正在加快实现。

在江苏,一条连接南通海门区和苏州太仓市的地下穿江隧道——海太长江隧道建设正酣,“江海号”和“沧渊号”两条“地下蛟龙”正奋力穿越长江。这是“十四五”期间国家重点建设的过江通道,也是目前世界最长的公路水下盾构隧道。建成后,将实现南通与苏南、上海“1小时经济圈”高效互通,成为有效联结江海资源、强化区域联动发展格局的关键性基础设施。

在江底挖隧道会遇到哪些难题?建设者们如何攻坚克难,又是如何把新发展理念贯彻落实到具体的建设过程中?记者带您一起走近海太长江隧道。

直面“长、大、高、深”挑战

自主创新,量身打造两台超大直径盾构机

长江入海口,南通海门与苏州太仓隔江相望。驾车往返两地,要么选择海太汽渡,要么绕行上游的苏通大桥。但无论选择哪种方式过江,都要耗时一个多小时。海太长江隧道将成为改变这一现状的关键——建成通车后,过江通行时间将压缩至10分钟。

当前,隧道建设正酣。在海门区长江入海口区域地下数十米深处,刀盘转动,机械轰鸣。我国自主研发制造的两台直径超16.6米的超大型盾构机——“江海号”和“沧渊号”一前一后,奋力掘进。

作为《长江干线过江通道布局规划(2020—2035年)》中的重点项目,海太长江隧道在创造“世界之最”的同时,也对盾构设备提出了更高要求。

中铁十四局海太长江隧道项目盾构经理孟德锋用“长、大、高、深”四个字来概括项目特点。“长”,即过江隧道超长,全长11.185公里,盾构段长9.315公里;“大”,即隧道断面直径超大,隧道采用时速100公里的双向六车道高速公路设计,比城市干道或其他过江通道建设的标准更高,决定了断面超过16米;“高”,即超高水压,施工设备承受的最高水压达到7.5巴(bar,压强单位),相当于在一个指甲盖大小的面积上要承受7.5公斤的压力;“深”,即深厚覆土,江中段隧道最大覆土埋深为41米。盾构机在复杂地层条件下,长距离、大直径、高水压掘进施工,对风险控制要求很高。

“江海号”和“沧渊号”便是专为此项目量身打造,最大开挖直径均超过16.6米。“盾构机直径越大,研制难度也呈几何级增长。同时,在实际施工中,还要面对超长距离独头掘进可靠性的考验。”孟德锋说,这两台盾构机是我国自主研制的超大直径盾构机,处于世界先进水平。

以“江海号”为例。其总长145米,总重约5000吨,整机各个系统零部件的选型设计,都是按照工程特点进行的针对性设计,为工程顺利完工提供充足的保障。

盾构机在掘进过程中有一个唯一不能原位更换的部件,那就是被喻为盾构机“心脏”的主轴承,主轴承是刀盘驱动系统的关键核心部件,带动刀盘旋转实现隧道挖掘。为了确保“江海号”能够完成超长距离掘进任务,研制团队为“江海号”装配了直径达8.6米的主轴承。这也是目前全世界应用到盾构机领域的最大直径的整体式主轴承。

“江海号”在设计建造过程中还有一个“拦路虎”——保障换刀作业安全。盾构机长距离掘进,刀盘上的刀具不可避免会受到磨损,需频繁更换。研制团队为其配备了国内最先进的常压换刀技术。

“‘江海号’有115把刀可以进行常压更换。刀筒安装有特殊闸门,换刀的时候就从后端把刀退出来,闸门一关闭,刀具便处于常压环境,可以安全更换。”中铁十四局海太长江隧道项目机电部部长王书豪介绍,但每次换刀作业都会对换刀闸板及其密封件造成损伤。随着换刀频次累积,密封件失效风险增大,一旦失效,常压换刀这一核心作业也将无法进行,甚至直接威胁工程安全。

为攻克这一行业难题,“江海号”研制团队历经两年技术攻关,成功研究出“常压更换刀闸门”的创新方案。该方案通过引入专用工装,将原来带压更换闸门创新为常压更换闸门,从根本上消除了风险,保证了施工安全。

目前,“江海号”盾构机已顺利掘进超过2200米,成功进行一轮次常压换刀,正以平均每天16米的速度继续向前。

“让数据说话”

技术赋能,施工更高效更安全

10月13日早上7点,“江海号”盾构机机长张思宇和他的搭档樊丰硕来到盾构机的主控制室交接班。“盾构机姿态正常、刀盘扭矩等参数正常、推进系统压力等数据正常、环流系统流量等参数正常……”张思宇一边核查主控屏幕上的各项数据,一边在交班日志上记录着相关信息。

与很多人的想象不同,驾驶“江海号”这个精密而又复杂的“庞然大物”精准掘进施工,只需要两个人——机长主要负责控制掘进的方向、姿态,确保盾构机沿着设计路线前进;机长助理主要负责控制盾构机的泥水平衡系统,保证开挖时掌舵面的稳定性。

这得益于“江海号”的数字化智能化设计建造。据介绍,“江海号”整机由数万个零部件、数十个系统构成,在这些零部件、系统中,还装配着成千上万个传感器,它们如同“神经末梢”,实时感知着各系统的运行状态。

“所有传感器的信号、反馈的数据全都集成在这里。”张思宇指着“江海号”主控制室的电子屏幕说,刀盘转速和扭矩是多少、切口水压有多大、主驱动密封情况如何、刀具磨损程度怎样等,一目了然。

这些数据还可以实时传送到地面控制平台——距离“江海号”盾构机井口数百米的中铁十四局海太长江隧道项目部的盾构数字平台以及位于南京总部的中铁十四局盾构智慧管控中心。多级平台联动,不仅可以实时监测盾构机在不同地质和掘进阶段的工作状态、运行参数,还可以进行数据分析、实现智能计算,并结合盾构机所处的地质环境确定预警值,一旦到达预警值,便可及时预警提醒。

不仅如此,“江海号”还创新应用主轴承全状态实时监控系统、超前地质预报系统、管片构件智能拼装机器人等几十项新技术;隧道建设所使用的每一个管片、预制件都可以实现从生产、安装到施工报验、监理审批等全过程高效追踪……

近年来,随着人工智能、云计算、大数据等新一代信息技术快速发展,盾构施工装备和建造技术逐步走向数字化、自动化、智能化。有先进技术深度赋能,施工更高效更安全更顺利。

在盾构领域工作十余年的孟德锋对此感触颇深,“以前主要靠人,施工情况多由人工记录,调整参数常靠施工经验,刀盘刀具、驱动系统等也只有出了问题才知道。现在则是‘让数据说话’,数据实时自动记录,系统监测全面且精准,还能通过智能决策分析,提前预判潜在风险,推荐最优的掘进参数。”

以地层沉降情况监测和控制为例。“江海号”重达5000吨,这样的钢铁巨龙在江底掘进,势必会对地层产生扰动。工程要求沉降必须控制在毫米级,难度系数很高。在软土层掘进,更是难上加难,就像是在一块嫩豆腐上打孔,还得保证豆腐不散。“多项智能先进技术加持,仿佛在地下安了一双‘眼睛’,地层扰动大小可以实时监测,掘进姿态可以根据地层情况实时优化,施工起来有底气多了。”孟德锋介绍。

践行绿色发展理念

循环利用,打造“零碳隧道”示范工程

距离海太长江隧道海门入口端约8公里处,海门江心沙农场,2台白色风机的叶片随风转动,为两条“地下蛟龙”穿越长江提供着源源不断的电力。

据介绍,海太长江隧道项目创新采用风、光、储一体化清洁能源供电系统。作为主力电源,这两台单机容量4.5兆瓦、叶轮直径191米的风电机组所发电能优先供隧道建设期和运营期用电,余电并入江苏电网。去年底,风电工程已顺利并网;后期建设的光伏项目所发电能将优先供给服务区、收费站;储能则主要配合风电使用。

统计数据显示,风、光、储一体化清洁能源供电系统全部建成后,预计年发电量约为2400万千瓦时,与传统的火力发电相比,可节约标煤9200吨,减少二氧化碳排放约2.4万吨,具有明显的节能减排效益。

使用“绿电”,只是海太长江隧道项目贯彻绿色发展理念的一个缩影。记者了解到,在海太长江隧道项目开工伊始,便以绿色交通建设为目标,围绕减少碳排放这一主题,深入地研究绿色环保系统框架,着力打造我国首条“零碳隧道”,即在隧道“建、管、养、运、服”全寿命周期实现近零碳排放。

为实现这一目标,海太长江隧道项目业主单位——江苏省交通工程建设局同各参建方加强合作,将绿色发展理念贯穿始终。

在“江海号”盾构机掘进施工中,施工产生的泥浆经分离后,废水经净化处理循环用于盾构掘进泥浆制备、设备喷淋、冲洗等,渣土可“变废为宝”作为路基原料等进行综合开发利用。施工现场还设置智能喷淋系统、除尘设备、监测设备等,确保环境质量达标。

“施工方案要进行环保举措审查,参建单位机械设备碳排放情况要定期汇总分析,大气、水质、噪声、水土保持等要进行实时监测,盾构渣土要实行全流程管控。”孟德锋告诉记者,人人讲环保、事事为生态,绿色发展理念在项目部已深入人心。

据介绍,该项目还构建碳排放与环境监测双体系,建立“专项检查+监理巡查+施工自查”三级监管机制,针对发现的问题,实施“清单化整改”,重大超标问题要停工整改,经复查合格后方可复工,以“铁腕”手段共筑绿色、低碳、环保新图景。

如今,海太长江隧道建设正如火如荼,建设者们在为沿岸百姓打造另一条过江新通途的同时,也在这里走出一条绿色发展之路……

短评丨让天涯变咫尺

建设安全、便捷、高效、绿色、经济、包容、韧性的可持续交通体系,是支撑服务经济社会高质量发展、实现“人享其行、物畅其流”美好愿景的重要举措。

随着交通强国战略的深入实施,我国路网四通八达,桥梁跨越天堑,通道穿江越海,诞生一个又一个“世界最长”“世界首座”、创造一次又一次世界纪录、涌现一项又一项重大工程科技成果,中国路、中国桥、中国港、中国高铁等“中国名片”更加亮丽。

重大交通工程项目,闪耀着科技创新的光芒。在海太长江隧道的建设中,高端装备——超大直径盾构机带来了巨大“掘进力”,技术创新大大提升了建设效率。

重大交通工程项目,贯穿着绿色发展的理念。与海太长江隧道一样,建设“低碳”甚至“零碳”工程,更好融入区域经济社会发展,成为越来越多交通工程项目的选择。

交通是经济的脉络和文明的纽带,是中国式现代化的开路先锋。“每一条新的交通线路,都承载人民幸福梦想”。无论是坚持科技创新,还是践行绿色发展理念,建设交通强国,让天涯变咫尺、把天堑变通途,都通向人民幸福。(应研)

来源:中央纪委国家监委网站

法制舆论监督网

执行总编:曹锦宝

COPYRIGHT @ 2019 WWW.FZYLJD.COM ALL RIGHTS RESERVED

法制舆论监督网 版权所有

大型廉政系列片《反腐倡廉永远在路上》联合摄制组

广播电视节目制作经营许可证:(京)字第15763号

国家工信部备案许可证编号:京ICP备 2023021963号 公安备案号:京公网安备: 11011502037419号