9月18日,“极目一号”浮空艇在升空。新华社记者 金立旺 摄

习近平总书记高度重视我国第二次青藏高原综合科学考察研究(以下简称“第二次青藏科考”),强调“青藏高原是世界屋脊、亚洲水塔,是地球第三极,是我国重要的生态安全屏障、战略资源储备基地,是中华民族特色文化的重要保护地。开展这次科学考察研究,揭示青藏高原环境变化机理,优化生态安全屏障体系,对推动青藏高原可持续发展、推进国家生态文明建设、促进全球生态环境保护将产生十分重要的影响”。

它造型呆萌,白色的外观、流线型的身姿,宛若一只“大白鲸”;它能力超强,载重能力大、续航时间长、抗干扰性能强、对复杂环境适应性高,可在恶劣工况下稳定执行观测任务。

它就是我国自主研发的高原浮空观测领域关键装备——“极目一号”浮空艇。前段时间,我国第二次青藏科考的科研团队在西藏自治区林芝市巴宜区鲁朗镇开展了为期一个多月的“极目一号”浮空艇大气观测试验,精准获取了大气组分、污染物分布、云三维微物理参数等关键科学数据。这些科学数据,将为青藏高原研究提供重要数据支撑。

“极目一号”系列浮空艇由中国科学院空天信息创新研究院(以下简称“空天院”)牵头,联合中国科学院长春应用化学研究所自主研发,在自2017年以来开展的第二次青藏科考中发挥了重要作用。历经八年高原试验,“极目一号”系列浮空艇创造了多项科考纪录,并持续迭代升级,实现了新突破。

打造这样的空中大型科考平台,科研人员付出了怎样的努力,突破了哪些先进技术?除了科学考察,浮空艇还在哪些领域大显身手?让我们一同探访。

多载荷协同观测,实现“立体监测”,助力第二次青藏科考

海拔3300多米的鲁朗镇,峰顶白雪皑皑,林间云雾缭绕,草甸起伏绵延……鲁朗河畔,随着空天院正高级工程师、浮空艇团队试验任务现场指挥何泽青发出“释放主缆”的指令,“极目一号”浮空艇从试验场缓缓升空。

在9月18日晚至19日清晨开展的升空飞行验证中,这只“大白鲸”搭载3大类共16型、总重量约200千克的观测载荷,升空至海拔5500米高度。通过多载荷协同观测,浮空艇实现了从“单点采样”到“立体监测”的技术跨越。

在鲁朗进行的这次大气观测试验中,“极目一号”浮空艇累计完成40次升空飞行验证,覆盖不同高度层与气象条件。这为后续浮空艇技术优化提供了大量实测依据。

载荷种类多、测试数据丰富是此次大气观测试验的特点。何泽青介绍,此次试验获取的科学数据,助力深度解析高原气候环境变化规律,为“亚洲水塔”及全球气候变化敏感区的动态监测与可持续发展提供支撑,为揭示高原生态系统奥秘提供全新视角。

青藏高原是我国重要的生态安全屏障,是全球气候变化的敏感区,其环境动态监测对区域可持续发展具有重要意义。作为地球上最独特的地质—地理—资源—生态单元,青藏高原还是开展地球与生命演化、圈层相互作用及人地关系研究的天然实验室。

“极目一号”浮空艇大气观测试验现场。李家隆 摄

党中央、国务院高度重视青藏高原研究工作。20世纪70年代,我国开展了第一次大规模的青藏高原综合科学考察研究,产出了大批科研成果,取得了举世瞩目的成就。2017年,第二次青藏科考启动。

在第二次青藏科考“亚洲水塔动态变化与影响”任务的支持下,中国科学院青藏高原研究所牵头自主研发了观测载荷,空天院牵头自主研发了“极目一号”系列浮空艇。

何泽青介绍:“该系列浮空艇有3个体积不同的型号,这次鲁朗大气观测试验放飞的是其中个头最小的‘极目一号’Ⅰ型浮空艇,长39米,体积为3000立方米。”

自2017年起,我国的浮空艇已在青藏高原开展了12次试验,其间创造多项科考纪录。2019年,“极目一号”Ⅰ型浮空艇创造了升空到海拔7003米高空进行科学观测的世界纪录;2022年5月15日,“极目一号”Ⅲ型浮空艇将世界纪录刷新至海拔9032米,超过世界最高峰珠穆朗玛峰的高度;同年5月21日,“极目一号”Ⅲ型浮空艇再次突破,将世界纪录提高至海拔9050米。

鲁朗、纳木错、珠峰、双湖、可可西里、塔什库尔干……多年来,“极目一号”系列浮空艇搭载气象、环境、地质等类型观测载荷,在青藏高原多个区域开展了系统性科学观测,获取了海量的高质量观测数据,为第二次青藏科考深入开展提供了有力支撑。

多年深耕高原,持续迭代优化,构建自主可控技术体系

浮空艇是浮空器的一种,又名系留气球,利用氦气产生浮力升空,通过缆绳与地面锚泊车连接。但要让浮空艇在青藏高原“御风而行”、平稳工作,可不是“放气球”那么简单。

在鲁朗开展的此次大气观测试验中,“极目一号”浮空艇不仅要应对高原局地突发的强对流天气,规避气流紊乱对艇体稳定性的冲击,还要耐受高空低温环境。克服多重严苛挑战,顺利完成任务,离不开空天院浮空艇团队多年深耕高原形成的技术积累。

2017年,空天院浮空艇团队挺进可可西里腹地,开启与青藏高原的“云端之约”。面对零下30℃的极寒、每秒25米的强风、海拔4700米的低气压环境,初代浮空艇装备出现了充气速度慢、艇体泄漏率较大、设备低温性能下降等问题。

哪里有问题就解决哪里。空天院浮空艇团队负责人、正高级工程师张泰华介绍:“针对这些在高原出现的‘病症’,团队坚持以应用为导向,持续对浮空艇艇体材料、测控系统、能源系统以及结构设计等方面的关键技术进行迭代优化,构建起我国完全自主可控的技术体系。”

缺氧、低气压、大温差,也给空天院浮空艇团队带来了巨大挑战。但团队人员顾不上“水土不服”,而是牢牢把握第二次青藏科考提供的高原实战场景、不间断的试验机会,结合观测试验的需求,以“试验—改进—再试验”的循环,攻克一个个技术堡垒。

高原之上,电磁环境复杂。空天院浮空艇团队优化供配电系统设计,解决了高海拔空气稀薄容易导致绝缘性能下降的问题。同时,为确保设备能在高空低温低压环境下稳定运行,他们精心设计了“防护衣”——加装了大气压、温度实时监测模块以及舱内主动温控装置。

在浮空艇部署初期,需要将大量高压氦气从储气罐快速充入艇体之内。空天院工程师、“90后”屈维在一次试验中发现,这一过程会对艇体材料产生冲击、影响浮空艇安全,高分贝噪音还会对操作人员带来听力损伤。

经反复试验,团队研发了“硬式充气口”专利技术,采用特殊结构设计与缓冲材料,既可降低噪音,又可缓解艇体材料振动,实现充气口附近“无人值守”。搭配自主研发的快速充气减压装置,充气速度提高了两倍以上。“团队历时3年攻关,实现了充气效率与安全双升级。”屈维说。

9月18日,“极目一号”浮空艇大气观测试验现场控制室,科研人员在观察试验进展。 新华社记者 金立旺 摄

通过持续试验验证,“极目一号”系列浮空艇突破多项关键技术,实现全面升级,其气动稳定性大幅提升,多次经受住高原恶劣天气考验;系统可靠性、应急处置能力提高,在高原低温、低气压、复杂电磁环境下也能稳定运行……据不完全统计,近5年来空天院浮空艇团队围绕浮空艇共申请专利60余件,为浮空艇持续迭代创新提供了知识产权支撑,也为空天领域相关技术的创新突破奠定了重要基础。

打造空中“多面手”,应用于多个重点领域,服务国计民生

飞机、卫星等都可以搭载科学仪器进行高空观测,为什么还要使用浮空艇?

张泰华回答:“浮空艇驻空时间长、覆盖范围广、部署灵活、载重能力强、操控成本低,而且不需要额外动力,没有污染,在多个方面具有显著优势,在很多应用场景中具备其他航空器不可比拟的优势。”

驻空时间长,能在目标高度长时间驻留;覆盖范围广,升空高度可高达数千米,在升降过程中,可通过观测载荷实时采集获取不同高度剖面的数据;易于维护操作,而且一次充气后可实现循环复用,更加绿色、经济……这些优点,使浮空艇成为构建“空天地”一体化观测体系的重要平台。

空天院研究员蔡榕说:“浮空器也是临近空间(通常指距离海平面20至100公里之间的高空)开发的核心平台,其技术突破将直接推动相关产业链升级。空天院在浮空器领域已构建完整自主知识产权体系,多项关键指标达国际领先水平。”

在我国浮空艇技术自主研发过程中,协同创新的力量得到充分体现。

“极目一号”Ⅲ型浮空艇能升至海拔9000米以上,优质的艇体材料功不可没。依托中国科学院跨单位协作优势,空天院与中国科学院长春应用化学研究所组建专项课题组,成功突破技术壁垒,研制出具备轻质、低密度、低渗透、高强度、抗辐射五大优势的复合型材料。这种材料既能有效抵御雨雪风沙侵蚀,保障设备在极端条件下稳定运行;又能大幅减少浮空艇内部气体泄漏,延长使用寿命、增加复用次数,保障野外科考任务高效开展。

依托国家重大科研项目,我国科研机构通过协同攻坚、联合破题,提升了浮空艇研发质效。经过持续攻关,目前空天院已构建起从小型、中型、大型到超大型,全规格、矩阵式、系列化的浮空艇产品谱系。相应地,不只是“极目一号”系列浮空艇,还有越来越多“大白鲸”们的身影出现在多个重点领域。

“空天院的浮空艇已在科学观测、应急通信、草原生态监测、海洋中继通信、对地观测及安全防控等场景中成功应用,深度赋能生态、应急、通信、科研等领域。”蔡榕介绍。

在呼伦贝尔草原,研究人员在浮空艇上应用高分辨率光谱成像与人工智能识别技术,使其对草场长势、退化区域、牲畜数量和分布情况等进行精准监测,为草原生态与畜牧业可持续发展提供科学支撑。

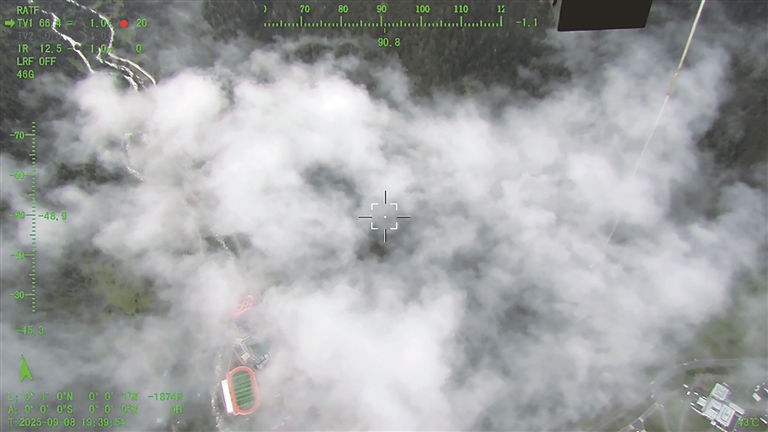

从浮空艇俯视观测云顶部。空天院供图

在烟台长岛,研究人员使用小型浮空艇集成5G通信基站,参加电力通信专项应急演练活动,可在光缆中断时提供通信保障。

在远海区域,空天院浮空艇团队研制的国内首套船基浮空艇装备上,搭载了专用通信基站,可为船舶解决“无信号”难题……

从青藏高原的科学观测到远海的通信保障,从草原生态的精细监测到森林火灾的应急防控,我国自主研制的各类浮空艇,已在多个典型场景中起到重要作用。

“随着在鲁朗的大气观测试验中取得新突破,我国自主创新的浮空艇将向更稳架构、更高性能、更广应用迈进,更好助力科学研究、服务国计民生。”张泰华说。

链接

自2017年8月第二次青藏科考启动以来,我国组织3000多个科考分队次、30000多人次进行青藏高原全域科考。

2025年11月19日,第二次青藏科考综合集成“十大应用成果”在拉萨发布。中国科学院院士、第二次青藏科考队队长姚檀栋发布了应用成果,涵盖生态保护、灾害防控、资源能源调查、碳收支核算等关键领域,其中包括:全过程科学支撑青藏高原生态保护立法;建成地球系统综合观测与预警平台;提出青藏高原国家公园群建设与自然保护地体系优化方案;创新多年冻土区灾害防控技术等。(据新华社)

COPYRIGHT @ 2019 WWW.FZYLJD.COM ALL RIGHTS RESERVED

法制舆论监督网 版权所有

大型廉政系列片《反腐倡廉永远在路上》联合摄制组

广播电视节目制作经营许可证:(京)字第15763号

国家工信部备案许可证编号:京ICP备 2023021963号 公安备案号:京公网安备: 11011502037419号