-

走近大国重器 | 行走的蓝色粮仓

2025-07-07 19:46:38

养殖工船“湾区伶仃”号近日正式下水。受访单位供图

正式下水前,工作人员检查船舶主推螺旋桨。受访单位供图

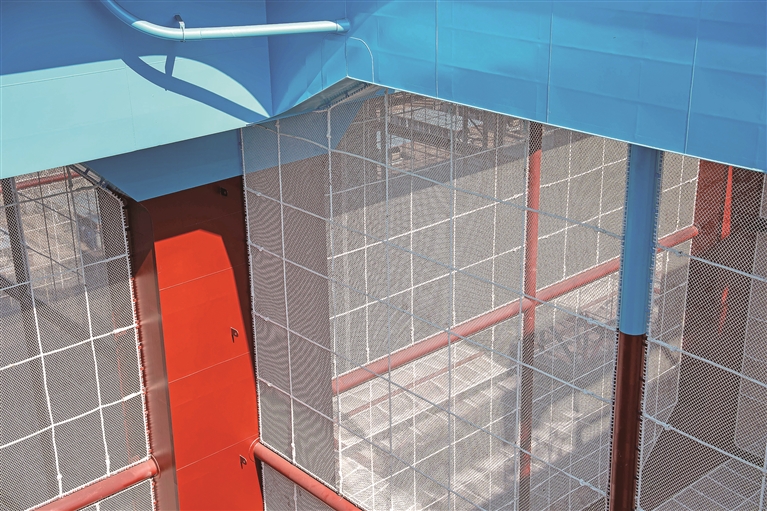

养殖工船“湾区伶仃”号养殖舱内部图。受访单位供图

工作人员检查船舶底部渔网情况,做好正式下水前准备工作。 受访单位供图

在广东新会银洲湖畔,一艘巨型养殖工船静静停靠,红色船身蓝色“腰带”分外醒目。蓝色的甲板上,工作人员穿梭往来,为正式交付做最后的调试准备;甲板之下,12个养殖舱如蜂巢般整齐排列,等待鱼苗入舱。作为全球首艘自航式水体自然交换型养殖工船,“湾区伶仃”号于近日正式下水,现处于水上舾装作业阶段,建成后将为打造“蓝色粮仓”添动力。

中国是一个有着14亿多人口的大国,解决吃饭问题、保障粮食安全,要树立大食物观,既向陆地要食物,也向海洋要食物。近年来,我国大力建设海上牧场、“蓝色粮仓”,海水养殖业不断向深远海、机械化、智能化转变。

“湾区伶仃”号拥有近8万立方米的养殖空间,这将带来多少产量?与其他类型的养殖工船相比,“湾区伶仃”号有何特别之处?除了养殖,它还有什么功能,将如何实现“渔旅融合”?让我们一同走近这个行走的“蓝色粮仓”。

既能自主航行又能实现海水自然循环,投产后年产量最高可达5000吨

耕海牧渔,是沿海渔民传统的生产方式。

深远海这片广袤而神秘的蓝色区域,拥有丰富的资源和广阔的空间,等待人类进一步开发。这些年来,海水养殖逐步从浅蓝走向深蓝。1998年,我国从挪威引进重力式网箱,深远海养殖的序幕由此拉开。进入21世纪,国家加大对海洋渔业科技的投入,深远海养殖迎来快速发展期,一系列自主研发的养殖装备相继问世。近年来,随着海洋强国建设的推进,深远海养殖迈向产业化、智能化新阶段。

“当前,我国海水养殖的方式主要包括重力式网箱养殖、桁架式网箱养殖、养殖工船养殖等。”中交四航局江门航通船业有限公司养殖工船项目总工程师黄晨光向记者详细介绍了三者的区别——

重力式网箱养殖方式依赖固定航道的水深条件,是以“静态扎根”的方式开展养殖,适合水流较稳定的海域;桁架式网箱养殖方式是通过“水上搭建的固定框架”——桁架结构支撑网箱漂浮,适用于风浪较小的浅海区域。以上两者都属于固定设施,不可移动。养殖工船则突破了固定限制,可根据养殖需求自主航行至最佳区域。从成本来看,网箱造价较低,养殖工船则因集成船舶技术,造价相对较高。

细分来看,养殖工船也有各种不同的类型。“湾区伶仃”号属于自航式水体自然交换型养殖工船,是一种融合船舶与网箱技术的创新装备。

与其他养殖工船相比,该船同时具备“能动”与“活水”的特点。“首先,它配备电力推进系统,可自主航行至最佳养殖区域;其次,该船的养殖舱利用洋流实现海水自然循环,无需人工换水,节省能耗并创造‘准野生’生长环境。”黄晨光说。

“湾区伶仃”号总长155.8米、型宽44米、型深24米。当它漂浮于海上,仅看海面之上的部分便已是个庞然大物,而它更大的体积则隐藏于海面之下——其最大吃水深度为20米,养殖空间的体积为近8万立方米,相当于32个标准游泳池储水量。

中交四航局江门航通船业有限公司总经理黄红宇向记者介绍,该船的水下部分是12个独立养殖舱。这些养殖舱就像一个个饱满的“蜂巢”,可同时孕育多种优质海产,年产量最高达5000吨,相当于陆地5000亩鱼塘的产出,堪称一座移动的海上“粮仓”。

高强钢船体可抵御12级台风,静态养殖时100%使用清洁能源

正式服役后,“湾区伶仃”号的作业区域大约距岸边40海里即74.08公里远。

在波涛汹涌的深远海,保持稳定作业并非易事。养殖工船既要应对风浪、海流的影响,也要克服海水高盐环境对设备的腐蚀问题。此外,未来十年,养殖工船不会再靠岸,其补给、维修均依靠辅助船来完成,这些都对“湾区伶仃”号的制造质量提出了更高要求。

“考虑到粤港澳大湾区附近海域台风频发、海面风浪大、降雨天数多,‘湾区伶仃’号选用了重量更轻、质量更优的高强钢作为制造主材料,其船体可以抵御12级台风。”中交四航局江门航通船业有限公司养殖工船项目经理万伟伟介绍,木强则折,钢板也是类似。高强钢板强度大,对制造技术要求极高,而“湾区伶仃”号结构复杂,弧形区域多、弧度大,无法采用常规方法处理。

比如,仅养殖工船底部就有艉呆木、舭部等几十个部位需要进行弯曲塑形,但高强钢板的塑形调节很不可控,一旦损害钢材性能就无法达到设计要求的强度,因此在制造过程中必须严格控制结构的变形量。

“我们通过多次试验,掌握了材料的变形规律。在制造过程中,我们采用了预设反变形量、调整焊接顺序等工艺措施,把结构的变形量控制在许可范围之内,确保养殖工船既轻又强。”万伟伟说。

在制造过程中,项目团队引入了激光切割、自动焊接、3D建模等技术。其中,3D建模令黄晨光印象深刻。他介绍,通过这项技术,项目团队对整船的结构、设备、网箱甚至电缆走向都进行了全数字化建模,相当于在电脑里先把这艘船造一遍,通过模拟安装提前发现管道碰撞、空间不足等问题并及时解决,从而有效提高了实际制造效率。

无论是航行还是静态养殖,如何减少对海洋环境的污染和干扰,都是深远海养殖需要面对的课题。

中交四航局江门航通船业有限公司总工程师韦扬介绍:“除了传统的柴油发电系统,我们还应用了‘太阳能+风能+电能’的综合能源系统。在电力供应上,我们采用风、光、蓄电池组与柴油发电机组互补组合的供电方案,优先使用风、光等可再生能源,当风、光发电量不足时,柴油发电机组将自动介入供电。在静态养殖时,该船可实现100%使用清洁能源,能够大大减少碳排放量,每年减碳量相当于种植约5000棵树。”

高精度导航定位、一键自动投喂、全自动捕捞,打造智能化渔场

金鲳鱼、章红鱼、红瓜子斑鱼等高附加值海产,将是“湾区伶仃”号主要养殖的鱼类。靠海而生的渔民常说“靠天吃饭”,渔获肥不肥全看运气;而生长在这艘船里的鱼类,其品质靠的是精准监测与智能投喂。

“湾区伶仃”号有12个独立的养殖舱。这些养殖舱均配备水下传感器和摄像头,实时监测水温、盐度、溶氧量及鱼群活动情况。相关数据传输至陆地上的监控室后,人工智能算法可以根据鱼群生长阶段和摄食状态计算最佳投喂量。工作人员轻点按键,饲料便会从船上的储存罐出发,通过输送带、称重设备等,最后由自动播撒器撒入网箱。

如果遇到台风或者水体污染等突发情况怎么办?

“这艘船搭载了高精度的导航定位系统,可实时报告航行水域的位置,自主调整航线躲避台风。同时,它能够依据实时的海洋环境数据和鱼群分布情况,通过驱动螺旋桨运转,灵活调整航速、航向,精准找到适合养殖鱼群生长的水域。例如,当发现局部海域水温异常或水质污染,‘湾区伶仃’号可自动升高养殖舱以减少水阻力,快速航行到理想水域,确保养殖鱼群安全质优。”黄红宇介绍。

待到收获时,捕捞作业也是全自动进行。“湾区伶仃”号先通过自动收网装置将分散的鱼群聚集至网箱一角,再启动吸鱼泵,通过管道将鱼吸入辅助船,辅助船则负责将成鱼运回岸边。整个过程无需人工下网捕捞,减少了鱼群的应激反应,也提高了捕捞效率。

在智能系统的助力下,人力成本大幅降低。据了解,“湾区伶仃”号的正常运行只需要7名船员和8名养殖人员。

未来,“湾区伶仃”号不仅是“蓝色牧场”,更是“海洋乐园”。在静态养殖期间,这艘养殖工船可摇身一变,成为融合渔业生产与海洋文旅的复合型平台,为游客提供垂钓、主题食宿等服务。

“喜欢垂钓的游客,可以在指定网箱区域垂钓养殖的石斑鱼、金鲳鱼;孩子可以参观养殖舱、了解智能化养殖流程,通过水下摄像头观察鱼群生长情况,学习深远海养殖知识。”黄晨光介绍,船上还设置了十几个客房,可满足游客短期居住、体验“枕浪而眠”的需求。

近年来,我国在深远海养殖工船领域成果频出。从“振渔1号”创新旋转设计改善水体交换,到“澎湖号”实现波浪能发电与养殖结合;从“海洋渔场1号”的智能监测调控,到“国信1号”以“船载舱养”模式突破传统养殖局限……这些养殖工船如同移动的“蓝色粮仓”,将渔业传统模式升级为现代化工业生产,不仅增加了优质水产品供给,丰富了百姓餐桌,更为端稳端牢中国饭碗提供了新的发展思路。

来源:中央纪委国家监委网站

执行主编:王全明

法制舆论监督网 版权所有

技术支持:法制舆论监督网

回顶部

回顶部

评论列表

我要评论